西部数据发布MAMR技术 预计2032年实现100TB磁盘驱动器

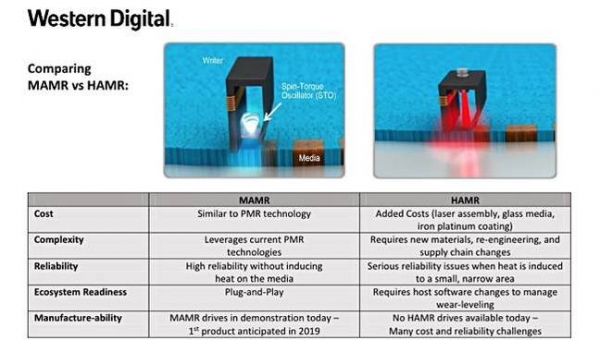

西部数据公司已经放弃热辅助磁记录(简称HAMR)技术,转而开发微波辅助技术(简称MAMR),旨在2030年左右将磁盘驱动器容量提升至100 TB水平。

整个容量提升过程将逐步推进,且能够避免HAMR所面临的技术发展障碍。具体来讲,西数方面将在研发过程中相继引入多磁头制动以及所谓“大马士革”磁头结构。

目前的垂直磁记录(简称PMR)技术在磁盘驱动器的记录介质当中使用垂直定向的磁化区域。假定其中的记录介质拥有均匀的颗粒分布,而磁盘驱动器中的写入磁头则依靠电场使得北极或南极颗粒实现磁化。

在写入完成之后,颗粒将始终保持磁化状态,直到接受下一次重新磁化。如果我们缩小颗粒面积以增加碟片密度并借此提升容量,则其稳定性将逐步下降,且实际磁性将受到邻近颗粒以及周遭环境温度变化的影响。PMR驱动器目前每平方英寸能够提供1 Tbit存储容量,具体代表包括东芝的1 TB容量单碟MQ04 2.5英寸磁盘驱动器。然而,这项技术已经不再具备进一步升级可能。接下来,磁盘供应商需要想办法在记录介质中保持更为稳定的磁化区域,从而确保在进行数据写入时,各颗粒需要接受更强烈的引导方可改变其磁性——但这显然会增加数据的写入难度。

这时新的解决方案HAMR登场了,其通过对颗粒施加强激光实现加热,从而令目标颗更易改变其磁极属性。然而,向读取/写入磁头添加激光加热源会增加产品的制造成本与难度,此外在反复加热与冷却的情况下继续保证记录介质可靠性与使用寿命同样会带来巨大挑战。

希捷、东芝与西部数据都在研究并尝试开发HAMR技术。

然而,考虑到相关解决方案的复杂性,西部数据认定MAMR更为实用,而HAMR则将被遭到淘汰。

MAMR

MAMR采用另一种完全不同的技术来强制介质改变磁极属性。其采用自旋扭矩振荡器(简称STO)生成微波,并将其添加至写入磁头当中。在这种情况下,通过以正确频率施加微波,共振效应将能够改变颗粒的自旋状态,从而确保写入磁头的电场能够更轻松地变更介质磁性。

STO的微波在功能性方面与HAMR激光加热器一样,二者皆能够克服矫顽磁性,但又回避了后者的固有缺陷。

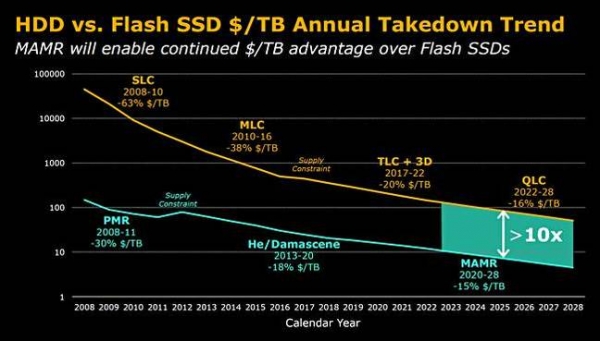

西部数据方面认为,其将能够随时间推移利用MAMR技术实现每平方英寸4 Tbit存储密度,且存储密度的复合年增长率(简称CAGR)将达到15%。

“大马士革”技术

西部数据公司在其读写磁头当中引入的另一项增量式提升,同样能够进一步增加STO设备的存储容量。而这正是“大马士革”(Damascene)工艺,其名称源自十八世纪之前作为锻冶工艺代表的大马士革钢。

西部数据公司在说明中对这项技术作出这样的描述:“通过沉积并蚀刻磁性与非磁性材料,大马士革工艺将逐步构建并渐缩写入磁头的主极与结构。这一过程还将形成一个完整的密闭场,有助于将磁头对准需要写入的目标区域,同时减少对相信磁道的干扰。”

如此一来,各磁道将能够进一步进行“瘦身”且更紧密地排布起来。这意味着读取/写入磁头必须更为准确地进行磁道定位,而西部数据公司也已经为此找到了解决方案。

多级驱动

各大磁盘驱动器制造商都在利用多级驱动器将读取/写入磁头安放在磁盘表面轨道之上,其中读取/写入碰头则被置于驱动臂的末端。可以想象一下,磁头类似于手指,而驱动臂则如同人类的手臂。如果仅依靠肩关节进行手指引导,那么定位准确度将较为低下; 但如果添加肘关节,定位效果将大幅提升。同样的,如果增加了手腕、手关节最后是指关节,那么准确度将不断得到改善……说到这里,相信大家已经理解了西部数据公司的解决思路。

西部数据方面已经将最后一个关节安置在更靠近读取/写入磁头的位置,并表示这套多级微型驱动装置将能够更好地实现磁道定位。

微型驱动装置、更精密的读取/写入磁头(大马士革工艺)再加上MAMR技术,意味着西部数据能够较HAMR更快突破每平方英寸4 Tbit存储密度大关。

该公司表示,MAMR将能够在2025年之前实现40 TB容量磁盘驱动器,并在此之后继续保持容量提升能力。我们整理出一份表格,其中以2018年作为15 TB驱动器的诞生起点,而后每年的存储容量复合增长率则为15%:

由此来看,2032年磁盘驱动器的容量将达到106 TB。

西部数据公司认为,MAMR将使得磁盘驱动器在2030年左右与SSD继续保持比较理想的每GB存储成本优势。

即使考虑到QLC闪存,二者的存储成本也拥有十倍差异。

未来竞争

如果西部数据的选择是正确的,那么希捷与东芝也将走出HAMR的技术迷雾。西部将在2019年发布MAMR驱动器样品。假定希捷与东芝至少需要一年才能迎头赶上,我们可以想象到2020年西部数据将拥有每驱动器2 TB的存储容量优势。毫无疑问,作为这项技术的缔造者,西数将在相当长一段时间内保持相对领先地位。

好文章,需要你的鼓励

AI投资有望在2026年获得真正回报的原因解析

尽管全球企业AI投资在2024年达到2523亿美元,但MIT研究显示95%的企业仍未从生成式AI投资中获得回报。专家预测2026年将成为转折点,企业将从试点阶段转向实际部署。关键在于CEO精准识别高影响领域,推进AI代理技术应用,并加强员工AI能力培训。Forrester预测30%大型企业将实施强制AI培训,而Gartner预计到2028年15%日常工作决策将由AI自主完成。

北大学者革新软件诊断方式:让代码问题的“病因“无处遁形

这项由北京大学等机构联合完成的研究,开发了名为GraphLocator的智能软件问题诊断系统,通过构建代码依赖图和因果问题图,能够像医生诊断疾病一样精确定位软件问题的根源。在三个大型数据集的测试中,该系统比现有方法平均提高了19.49%的召回率和11.89%的精确率,特别在处理复杂的跨模块问题时表现优异,为软件维护效率的提升开辟了新路径。

2026年软件定价大洗牌:IT领导者必须知道的关键变化

2026年软件行业将迎来定价模式的根本性变革,从传统按席位收费转向基于结果的付费模式。AI正在重塑整个软件经济学,企业IT预算的12-15%已投入AI领域。这一转变要求建立明确的成功衡量指标,如Zendesk以"自动化解决方案"为标准。未来将出现更精简的工程团队,80%的工程师需要为AI驱动的角色提升技能,同时需要重新设计软件开发和部署流程以适应AI优先的工作流程。

德国达姆施塔特工业大学团队首次揭秘:专家混合模型AI的“安全开关“竟然如此脆弱

这项由德国达姆施塔特工业大学领导的国际研究团队首次发现,当前最先进的专家混合模型AI系统存在严重安全漏洞。通过开发GateBreaker攻击框架,研究人员证明仅需关闭约3%的特定神经元,就能让AI的攻击成功率从7.4%暴增至64.9%。该研究揭示了专家混合模型安全机制过度集中的根本缺陷,为AI安全领域敲响了警钟。

稚晖君发布全球最小全身力控人形机器人,上纬启元开启个人机器人时代

2026年软件定价大洗牌:IT领导者必须知道的关键变化

Linux 在 2026 年将势不可挡,但一个开源传奇可能难以为继

CES 2026趋势展望:全球最大科技展五大热门话题预测

人工智能时代为何编程技能比以往更重要

AI颠覆云优先战略:混合计算成为唯一出路

谷歌发布JAX-Privacy 1.0:大规模差分隐私机器学习工具库

谷歌量子AI发布新型优化算法DQI:量子计算优化领域的重大突破

缓解电动汽车里程焦虑:简单AI模型如何预测充电桩可用性

Titans + MIRAS:让AI拥有长期记忆能力

Gemini为STOC 2026大会理论计算机科学家提供自动化反馈

夸克AI眼镜持续升级:首次OTA,支持89种语言翻译