超微高密度服务器采用还未公开的新型三星SSD

超微(Super Micro)有一款超高密度的紧凑型服务器,有高达0.5PB的闪存使用未公布的三星SSD。

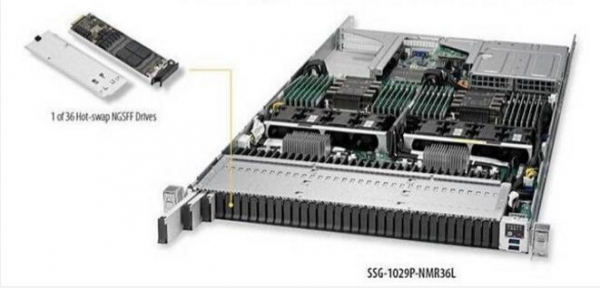

这款SSG-1029P-NMR36L是超微SuperServer系列产品,平均1U机架式设备,预计最多有36个前置热插拔的NVMe三星PM983 SSD。

这是一款双路服务器,采用2个至强SP CPU,24个DIMM插槽(3TB)以及冗余热插拔冷却风扇和电源,以及远程系统开启/关闭功能、系统管理和针对每个驱动器的远程电源循环。

实际上有32个热插拔驱动器托架和4个混合PCIe或者SATA3 M.2驱动器托架。

这些采用了三星所谓下一代小尺寸(NGSFF)SSD,目前提供最高288TB的原始容量,今年晚些时候将支持576TB。这比你在1U、双路至强SP机箱中使用2.5英寸或者3.5英寸能获得的密度更高一些。

这款288TB容量的产品采用8TB驱动器,2018年晚些时候将支持16TB驱动器。按照我们的理解,4TB和8TB PM983采用的是64层V-NAND(3D NAND),16TB版本将采用即将推出的96层V-NAND。

它们支持PCIe 3.0 x4通道,并提供4TB和8TB的容量,体积是宽30.5mm,长110mm,高4.38mm。

图片显示,较长的驱动器会影响服务器主板的可用空间,例如限制内存空间。

超微公司总裁兼首席执行官Charles Liang表示,这款服务器提供了“市场上最好的性能和密度”。

三星驱动器级的键值存储

三星在PM983固件(KV SSD)中采用了一个键值存储接口,用于处理非结构化对象数据。三星表示,这么做为这种数据提供了一个更简单的接口,而不必在对象数据世界和通常块结构SSD协议层之间进行桥接。

三星称这“提高了性能,简化了存储管理,同时提供了使用RocksDB或MySQL等应用实现近乎无限的系统扩展”。

三星已经打造了一个KV Stacks捆绑包,把KV SSD和相应的主机软件(如设备驱动程序和相关库)组合起来。

三星KV Stacks概念

这个键值接口驱动器的想法,参考了希捷Kinetic磁盘驱动器和OpenIO的相关工作,后者自身就在考虑使用键值闪存驱动器。

这里有一个三星Key Value(KV)SSD技术简介。

评论

PM983 SSD看起来像是英特尔长条形直尺型 SSD的缩小版,英特尔表示将在32插槽的1U服务器中实现1PB原始闪存容量。

英特尔Ruler SSD长325.35毫米,宽9.5毫米,高3.86毫米。

32个插槽并排位于服务器前端,把所有其他组件都挤到了后面,意味着你得牺牲1个CPU插槽或者DIMM插槽来容纳这些。

三星的迷你版直尺型 SSD是英特尔直尺型 SSD长度的1/3,得到超微的支持对于这种规格的SSD来说意味着取得了一个重大胜利,也促使其他OEM厂商如戴尔和HPE也采用这种规格,因此实现闪存与DRAM以及CPU功率的混搭。

Super Micro建议其SSG-1029P-NMR36L服务器可用于IOPS密集型存储应用、MySQL和Cassandra型数据库、超融合基础设施节点以及其他横向扩展架构应用。

这与三星KV Stacks的想法有些重叠,但是超微并不局限于此,超微表示:“SSG-1029P-NMR36服务器系统具有的计算能力可以为任何应用提供实现时间价值的好处。

这表明有两个版本的PM983:一个KV SSD和一个正常的块协议版本。

这台服务器在上周拉斯维加斯举行的CES消费电子展上面向客户展示。

该产品应该在今年晚些时候交付和定价。同期我们预计三星还会围绕PM983 SSD做一次发布。

好文章,需要你的鼓励

让AI记住房间每个角落:悉尼大学团队如何让视频生成拥有“空间记忆“

悉尼大学和微软研究院联合团队开发出名为Spatia的创新视频生成系统,通过维护3D点云"空间记忆"解决了AI视频生成中的长期一致性难题。该系统采用动静分离机制,将静态场景保存为持久记忆,同时生成动态内容,支持精确相机控制和交互式3D编辑,在多项基准测试中表现优异。

西班牙病毒如何将谷歌带到马拉加

33年后,贝尔纳多·金特罗决定寻找改变他人生的那个人——创造马拉加病毒的匿名程序员。这个相对无害的病毒激发了金特罗对网络安全的热情,促使他创立了VirusTotal公司,该公司于2012年被谷歌收购。这次收购将谷歌的欧洲网络安全中心带到了马拉加,使这座西班牙城市转变为科技中心。通过深入研究病毒代码和媒体寻人,金特罗最终发现病毒创造者是已故的安东尼奥·恩里克·阿斯托尔加。

马里兰大学突破性发现:AI推理过程终于有了“身体检查“——ThinkARM框架揭开大型语言模型思维奥秘

马里兰大学研究团队开发ThinkARM框架,首次系统分析AI推理过程。通过将思维分解为八种模式,发现AI存在三阶段推理节律,推理型与传统AI思维模式差异显著。研究揭示探索模式与正确性关联,不同效率优化方法对思维结构影响各异。这为AI系统诊断、改进提供新工具。

生命科学计算测试专委会正式成立,BioProfile框架引领行业标准建设

超智算完成北京核心智算中心资产收购,加速构筑“3+X”全国算力网络新格局

走出“参数崇拜”:联想用“一体多端”重塑“人的尺度”

从“单点突破”到“一体多端”:拆解天禧AI 3.5进化背后三年的进化哲学

openGauss Summit 2025在京召开,加速行业智能化变革,共建繁荣数据库生态

2025联想天禧AI生态伙伴大会:天禧AI一体多端,与开发者共建个人AI生态

西班牙病毒如何将谷歌带到马拉加

LangChain核心库曝出严重漏洞,AI智能体机密信息面临泄露风险

Mill如何与亚马逊和全食超市达成合作协议

TechCrunch创业大赛中的9家顶尖生物技术初创公司

2025年印度科技领域十大重要发展

中科大发布Live Avatar:AI数字人无限聊天不翻车