美光放大招:公布500+层3D NAND闪存发展路线图

美光正在开发232层3D NAND,并就500层以上闪存制定发展路线图。

所谓3D NAND,就是通过在垂直堆栈中将多组存储单元相互层叠以实现容量递增。闪存芯片内的层数越多,总存储容量就越大。目前各大厂商均在制造100层以上芯片,而且各自完成了更高层数的闪存发展布局。

昨天,西部数据刚刚透露正着手生产162层NAND,200层以上芯片也即将与用户见面。

美光则在5月12日的投资者日活动中,透露了其NAND及DRAM发展路线图的详细信息。该公司正在批量生产176层闪存芯片,而作为第五代3D NAND的此款芯片将在2022年之内完成自己的历史使命。

美光在活动中公布了大量幻灯片,可以看到其开发计划已经延伸至500层以上芯片,只是尚未披露具体时间表:

其中双堆叠技术是指将两块3D NAND裸片堆叠在一起,构成所谓“串堆叠”结构。这种设计能够克服半导体制造中的常见难题,例如通过蚀刻在多个层之间添加沟道孔。层数越多、孔深越大,可能导致沟道孔侧壁变形,影响NAND单元的正常工作。

美光表示,他们目前专注于QLC(四层单元)NAND的研发,并未提到西部数据正在研究、Soldigm已着手开发的PLC(五层单元)设计。我们认为这主要是因为美光较为谨慎,而非否定PLC NAND的可行性。

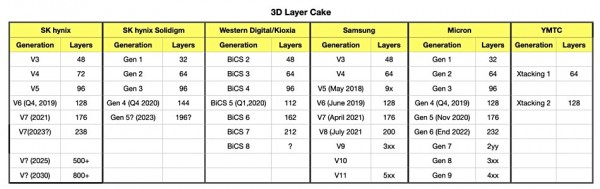

下表比较了各家NAND厂商间3D NAND产品的分层设计、发展历史和未来计划:

同一行闪存方案的起始制造日期基本接近

西数目前的3D NAND总层数略逊一筹,但212层与SK海力士的238层和美光的232层相比差异不大。更重要的是,西数产品在长、宽单元尺寸上更为小巧,只需要增加芯片高度就能容纳更多个层。这两项技术相结合,意味着西部完全可以在层数更低的情况下,将存储密度提高到等于甚至超越竞争对手的水平。

西数还有另一个隐性优势:每个层的构建都对应着一组制造工艺,因此涉及232组工艺的芯片在生产周期上必然长于212层设计。但除了工艺量,晶圆良品率、制造成本、芯片密度价格、耐用性和性能等指标也将最终闪存产品的成本与售价。

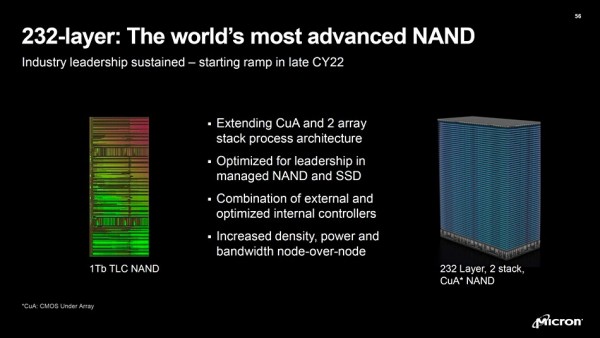

美光宣称,其232层技术已代表世界上最先进的NAND:

CuA = CMOS阵列

幻灯片中还展示了一款1 Tb (128 TB)的TLC芯片。美光在演示中并未提到分区SSD(ZNS SSD),但对外部控制器有所涉及,暗示NAND/SSD控制器将运行在主机系统内——这正是分区SSD的必要前提。预计采用232层NAND的SSD产品将在2022年年底出货。

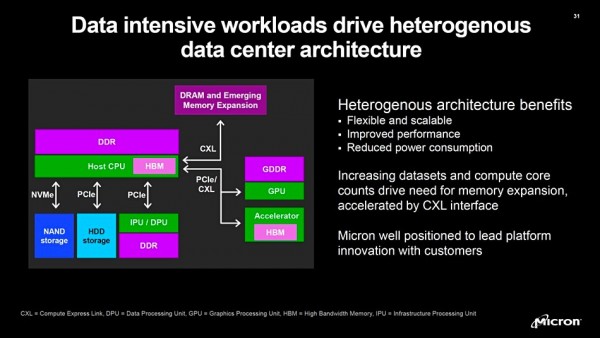

本次投资者日活动并不涉及存储级内存,例如美光曾为英特尔制造的3D XPoint。但活动中美光谈到了CXL(Computer eXpress Link),而且其中一张幻灯片还在CXL连线的顶端出现了所谓“新兴内存”(emerging memory)字样:

活动中同样披露了“新型内存架构”和“CXL路线图专注于客户共同创新”的说法,但目前仍意义不明。根据猜测,这可能是说会推出专为客户定制、与CXL相关的存储设备。我们认为幻灯片中提到的“新兴内存”和“新型内存架构”可能指向存储级内存和/或3D DRAM。

Solidigm、西部数据和美光的NAND路线图,再次证明NAND和SSD技术及市场仍然保持着健康与活力。未来,我们还将迎来不断增长的闪存存储容量与数据传输速度。

好文章,需要你的鼓励

iOS 18新增游戏应用正式上线,专为iPhone游戏体验而生

苹果在iOS 26中推出全新游戏应用,为iPhone、iPad和Mac用户提供个性化的游戏中心。该应用包含五个主要版块:主页展示最近游戏和推荐内容,Arcade专区提供超过200款无广告游戏,好友功能显示Game Center动态并支持游戏挑战,资料库可浏览已安装游戏并提供筛选选项,搜索功能支持按类别浏览。iOS 26.2版本还增加了游戏手柄导航支持,为游戏玩家提供更便捷的操作体验。

上海AI实验室让机器人“睁眼看世界“:用视觉身份提示技术让机械臂学会多角度观察

上海AI实验室联合团队开发RoboVIP系统,通过视觉身份提示技术解决机器人训练数据稀缺问题。该系统能生成多视角、时间连贯的机器人操作视频,利用夹爪状态信号精确识别交互物体,构建百万级视觉身份数据库。实验显示,RoboVIP显著提升机器人在复杂环境中的操作成功率,为机器人智能化发展提供重要技术突破。

Sleepbuds制造商Ozlo如何构建睡眠数据平台

睡眠耳塞制造商Ozlo正将其产品转型为数据平台。公司与冥想应用Calm建立合作,利用SDK分享睡眠传感器数据,帮助内容创作者了解用户真实反馈。Ozlo计划推出AI睡眠助手、耳鸣治疗订阅服务和床边音箱等新产品,并收购了脑电图技术公司Segotia,预计2027年推出脑电监测产品进军医疗设备市场,目前正在进行B轮融资。

英伟达团队突破AI训练瓶颈:让机器人同时学会多种技能不再“顾此失彼“

英伟达研究团队提出GDPO方法,解决AI多目标训练中的"奖励信号坍缩"问题。该方法通过分别评估各技能再综合考量,避免了传统GRPO方法简单相加导致的信息丢失。在工具调用、数学推理、代码编程三大场景测试中,GDPO均显著优于传统方法,准确率提升最高达6.3%,且训练过程更稳定。该技术已开源并支持主流AI框架。

iOS 18新增游戏应用正式上线,专为iPhone游戏体验而生

Sleepbuds制造商Ozlo如何构建睡眠数据平台

CES 2026推出AI伴侣机器人Emily

苹果2026年将发布四款新iPhone机型预览

AGI-Next峰会全记录解读:Kimi、Qwen、智谱、腾讯同台,2026年有新范式是共识,中国引领AI概率最低预测2成

Anthropic推出医疗健康功能助力患者理解病历记录

Google推出通用商务协议,推动智能体购物自动化

核电初创公司携小型反应堆回归,面临重大挑战

谷歌针对部分医疗查询移除AI概览功能

Motional采用AI优先策略重启无人驾驶出租车计划

新年存储升级:三星SSD优惠最高减免100美元

OpenAI与软银联手投资10亿美元,助力星门项目能源伙伴发展

Kioxia 和 SanDisk 展示 332 层 3D NAND 未来技术

尽量出货总容量有所下降,但NAND闪存收入仍在增长

AI崛起,存储重塑:从QLC到122TB大容量SSD

华为如何抓住全闪化百亿市场新机遇?

闪存普惠,一步到位 华为正式发布极简全闪数据中心暨伙伴先锋行动

预判数据中心内存市场将迎来繁荣,美光正积极着手准备

美光出样用于游戏和人工智能的超 1.5 TB/s 系统带宽的新一代显存 GDDR7

NetApp CEO:与Nvidia、思科、联想等技术合作伙伴共同引领AI创新

美光率先出货用于 AI 数据中心的关键内存产品

美光率先量产面向客户端和数据中心的 200+ 层 QLC NAND 产品