IEEE发布报告:SSD与HDD技术路线图向何处去,成本说了算

IEEE发布报告,认为SSD不会大规模占领磁盘驱动器市场,因为HDD的每比特存储成本下降速度足以抵消SSD的技术进展。

Tom Coughlin在8月的数字存储技术通讯中,讨论了2023年更新的国际设备与系统路线图(RDS)。其中涵盖了多种大容量存储技术,包括SCM、NAND/SSD、HDDS、磁带以及包括DNA在内的新兴存储方案。

在这里我们重点关注SSD与磁盘驱动器。IEEE报告指出,HDD正在迅速将数据访问市场拱手让予SSD:“随着基于闪存的SSD成本不断下降,HDD已经被取代:最初是在消费级PC当中,而后则在数据中心领域得到体现,如今SSD已经在频繁与随机访问的数据层上占据主导。”

现如今,“HDD用于大容量存储,SSD用于高速度需求。也就是说,频繁请求与较为随机的访问数据会驻留在SSD当中,而使用需求不高且通常按序访问的数据则被保存在高容量HDD之内。”

然而,“SSD与HDD将继续共存,这是因为HDD(和磁带)在可预见的未来仍将提供最低的每比特存储成本。”

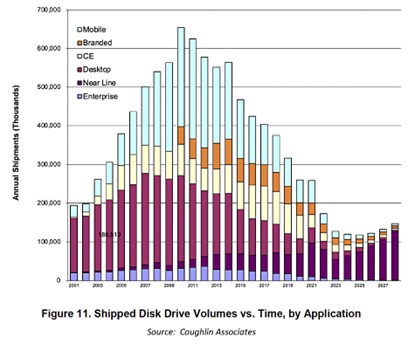

于是乎,“当前HDD市场仍在保持萎缩,而空出的份额主要由固态硬盘所取代。”不过IEEE报告还提到,随着近线大容量存储市场规模的扩大,HDD的总出货量将从2023年开始到2028年一路保持增长:

根据报告做出的预测,移动、品牌、消费电子与零售类HDD市场在此期间将继续下滑。

随着3D NAND层数的增加以及每比特存储成本的降低,SSD容量也保持着稳步增长,但这种增长率正在放缓。这是因为增加层数同样会提高成本。扩展容量的另外一种方法就是提升单元内的比特数字,但这种方法恐怕暂时也遇到了瓶颈,因为QLC(四级单元)的下一步是五级单元(PLC),但后者的耐久性很差、目前还缺乏实用意义。

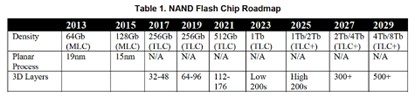

这份IEEE报告还附有一张来自其IRDS(设备与系统国际路线图)社区的表格,展示了到2029年NAND芯片存储密度的发展趋势:

IRDS并未明确提到2025年起将由QLC取代TLC,而是使用了TLC+这一表述。目前我们才刚刚进入200层以上领域,美光的276层技术对应的闪存芯片可提供1 Tb容量。

表中显示,2027年层数将超过300层,2029年层数将超过500层,这将使得最大芯片容量从2025年的2 Tb再翻一番,到2027年达到4 Tb,2029年则实现8 Tb。

尽管容量有所增加,但报告强调SSD的每比特存储成本仍然不可能等于或者低于HDD的每比特存储成本:“由于每比特存储成本更低,超高容量HDD市场在可预见的未来并不会被闪存所替代。”

目前还没有任何基于半导体的零工性内存技术(包括易失性与非易失性内存)能够取代NAND或者DRAM。之前最典型的案例就是英特尔Optane,由于其性能及其他特性不足以将产量扩大到一定规模,因此成本迟迟降不下来。而拿不出有吸引力的成本/比特、性能、耐用性和功耗优势,客户自然也不可能放弃自己已经采购的DRAM或者NAND存储设备。

受到这些现实条件的限制,ReRAM、MRAM等技术仍只能在嵌入式市场上充当小众性质的替代选项。

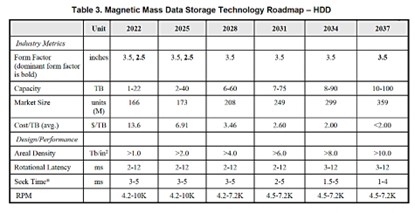

HDD的容量提升与成本/比特降低趋势则没有改变,具体如下表所示:

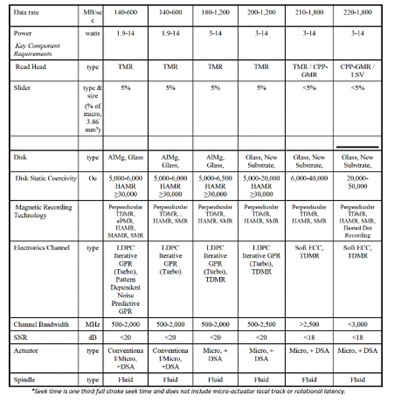

全体供应商(希捷、东芝和西部数据)都将转向HAMR技术,并在2037年左右采用图案化的加热点存储介质:

报告指出,“图案化介质具有以磁性材料实现的离散元素,这些元素会有序分布在磁盘表面。当磁头执行写入时,这些图案化点将转化为磁位。图案化介质能够与HAMR记录技术相结合,在未来15年内实现每平方英寸10 Tb的磁记录密度。”

但有一个长期问题始终困扰着HDD,那就是访问密度,或者说每秒每字节IO操作数。报告提到,“随着单位面积存储容量的增加,访问给定数据所需要的时间也会延长,导致对磁盘上所有数据的读取或写入速度变慢。尽管磁盘驱动器的平均数据访问性能每年会增加约10%……但磁盘驱动器的数据访问密度(访问密度=每秒每GB所对应的I/O数)却在不断下降,理由自然是磁盘驱动器容量的增长速度要高于磁盘本身的性能增速。”

尽管多执行器等技术均已取得进展,但随着HDD设备容量的增加,访问密度将继续保持下降。NAND缓存(类似于西数的OptiNAND技术)则有望缓解这种情况。

总的来说,IEEE的这份报告带来了不少有趣的内容,总计117页的长度也远非我们这一篇文章所能概括。总之作为一份入门手册,该报告介绍了当前及未来面向海量数据的存储技术,相当值得一读。

好文章,需要你的鼓励

奥运级别的努力:首席信息官为2026年AI颠覆做准备

AI颠覆预计将在2026年持续,推动企业适应不断演进的技术并扩大规模。国际奥委会、Moderna和Sportradar的领导者在纽约路透社峰会上分享了他们的AI策略。讨论焦点包括自建AI与购买第三方资源的选择,AI在内部流程优化和外部产品开发中的应用,以及小型模型在日常应用中的潜力。专家建议,企业应将AI建设融入企业文化,以创新而非成本节约为驱动力。

字节跳动发布GAR:让AI能像人类一样精准理解图像任何区域的突破性技术

字节跳动等机构联合发布GAR技术,让AI能同时理解图像的全局和局部信息,实现对多个区域间复杂关系的准确分析。该技术通过RoI对齐特征重放方法,在保持全局视野的同时提取精确细节,在多项测试中表现出色,甚至在某些指标上超越了体积更大的模型,为AI视觉理解能力带来重要突破。

Spotify推出AI播放列表功能让用户掌控推荐算法

Spotify在新西兰测试推出AI提示播放列表功能,用户可通过文字描述需求让AI根据指令和听歌历史生成个性化播放列表。该功能允许用户设置定期刷新,相当于创建可控制算法的每周发现播放列表。这是Spotify赋予用户更多控制权努力的一部分,此前其AI DJ功能也增加了语音提示选项,反映了各平台让用户更好控制算法推荐的趋势。

Inclusion AI推出万亿参数思维模型Ring-1T:首个开源的超大规模推理引擎如何重塑AI思考边界

Inclusion AI团队推出首个开源万亿参数思维模型Ring-1T,通过IcePop、C3PO++和ASystem三项核心技术突破,解决了超大规模强化学习训练的稳定性和效率难题。该模型在AIME-2025获得93.4分,IMO-2025达到银牌水平,CodeForces获得2088分,展现出卓越的数学推理和编程能力,为AI推理能力发展树立了新的里程碑。

为全天候绿电而生,海辰储能发布全球首个原生8小时长时储能解决方案

为AI+而生,海辰储能发布全球首款锂钠协同AIDC全时长储能解决方案

长时储能开启智慧未来:海辰储能生态日全球首发三大新品

Arm 借助融合型 AI 数据中心,重塑计算格局

奥运级别的努力:首席信息官为2026年AI颠覆做准备

Spotify推出AI播放列表功能让用户掌控推荐算法

Adobe押注生成式AI获得回报,年度营收创历史新高

OpenAI与迪士尼达成十亿美元合作协议,米老鼠和漫威角色进入Sora

甲骨文150亿美元数据中心投资导致股价下跌

Spoor鸟类监测AI软件需求飞速增长

制药行业AI数据质量危机:垃圾进垃圾出的隐患

Harness获得2.4亿美元融资,估值达55亿美元,专注自动化AI编码后的开发流程